实皆断层(Sagaing Fault)地区,这片土地似乎背负着一段由毁灭性地震书写的沉重历史。

当地时间3月28日中午大约12点50分,一场高达7.7级的强烈地震撼动了缅甸中部地区。这场突如其来的灾难不仅造成了严重破坏,波及缅甸和邻近的泰国,更不幸的是,目前已确认至少有144人在地震中丧生。灾区景象触目惊心:房屋瞬间坍塌,坚固的道路寸寸断裂,甚至连水坝和桥梁也未能幸免,至少有一座大坝和一座桥梁在强震中崩塌。雪上加霜的是,仅仅十分钟后,一次6.4级的强烈余震再次袭来,加剧了人们的恐慌和灾情。

面对如此严峻的形势,缅甸和泰国两国政府迅速宣布进入灾难状态。国际救援力量也正紧急行动起来,争分夺秒地调集救援物资,并对遇难人数和财产损失进行评估。来自红十字会与红新月会国际联合会的缅甸项目协调员Marie Manrique在3月28日向媒体表示,他们尤为关注公共基础设施的受损情况,特别是那些大型水坝的安危,这关系到更多民众的安全。

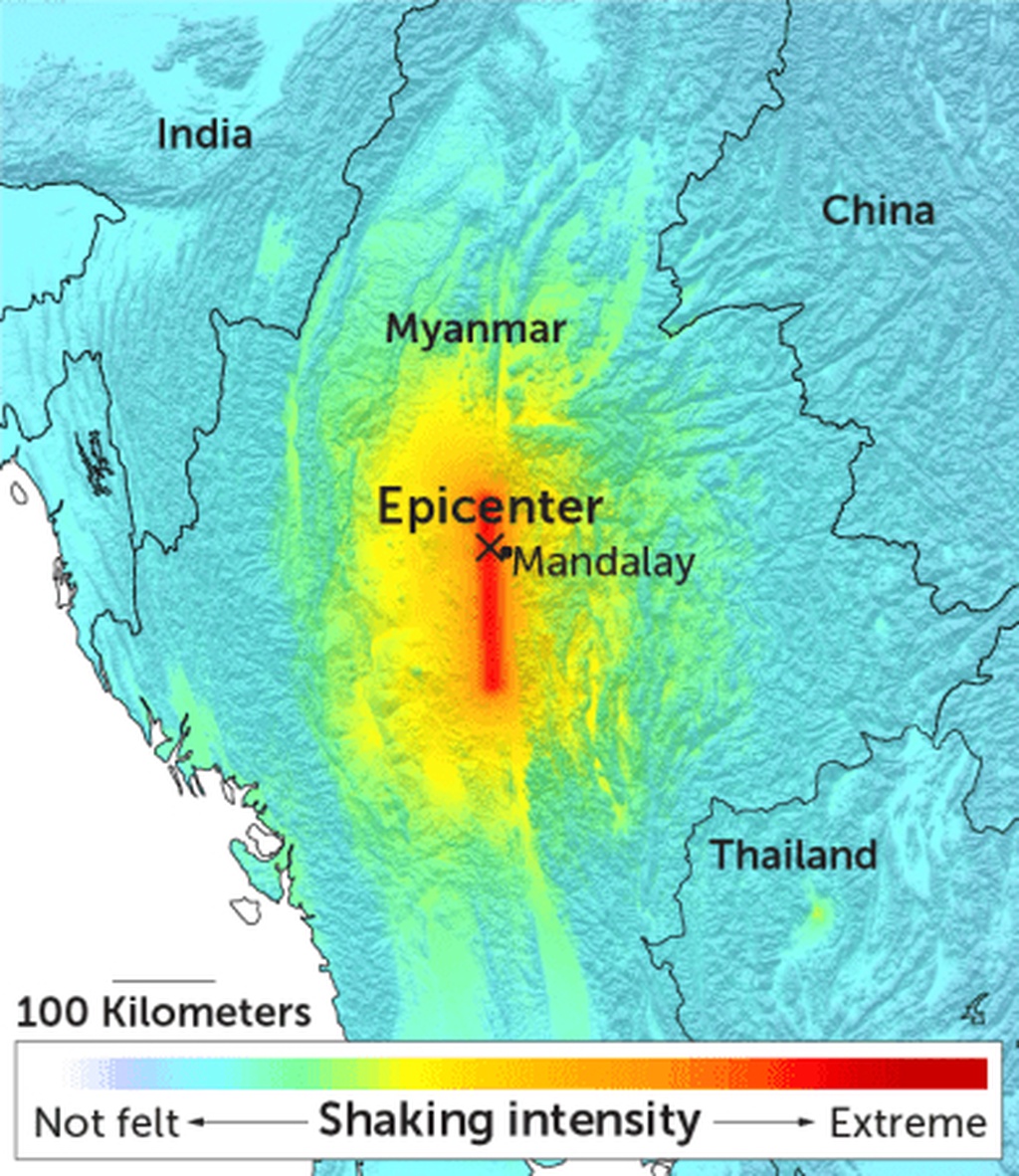

一场地震所造成的破坏程度,并不仅仅由其震级大小决定,其发生的位置和震源深度同样是关键因素。有时候,即便是震级相对较低的浅源地震,也可能因为距离地表近而引发剧烈的地面摇晃,对人口密集区的建筑和设施造成毁灭性打击。而这次缅甸地震,恰恰集三大不利因素于一身:首先,它的震级高达7.7级,威力惊人;其次,这是一次浅源地震,震源深度仅有大约10公里,意味着地表震动异常强烈;最后,地震发生区域人口稠密,且当地许多建筑物的抗震能力较弱,更加剧了灾害的严重性。

关于这次地震的成因和特点,有以下三点值得我们关注。

谈及这次地震的成因,根据美国地质调查局地震灾害项目的分析,它很可能是一次典型的“走滑型”地震。这种类型的地震发生在贯穿缅甸中部、呈南北走向的巨大地质断裂带——实皆断层(Sagaing Fault)上。想象一下两个巨大的地壳板块试图擦肩而过,它们在强大的摩擦力作用下可能会暂时“卡住”,相互较劲。当积累的应力最终克服摩擦力时,板块会猛然错动滑开,这个瞬间释放出的巨大能量就以地震波的形式传遍大地,引发剧烈震动。

实皆断层(Sagaing Fault)本身就位于一个极其复杂且充满风险的构造板块交界地带。它见证了印度构造板块(包含了印度次大陆及部分印度洋区域)与巽他板块(一个涵盖了包括马来半岛在内的东南亚部分地区的小型地壳板块)之间的激烈互动。印度板块持续不断地向北移动,在这个过程中,它与东侧的巽他板块发生侧向的挤压和摩擦,这种地壳下的“角力”便会不时地以强烈地震的形式释放能量。事实上,实皆断层所在的区域本就是地震活动的高发区,回顾过去一百多年的历史,这里曾多次遭遇大型走滑型地震的重创。例如,美国地质调查局的记录显示,1990年发生过7.0级地震,更早的1912年则有一次7.9级的强震。特别是在1930年至1956年间,仅实皆断层本身就发生了六次震级超过7级的毁灭性地震,夺去了成百上千人的生命。

不仅如此,印度板块执着的北移之旅,也让它与北方的欧亚板块形成了正面的碰撞。正是这场旷日持久的板块“对撞”,塑造了雄伟的喜马拉雅山脉和广袤的青藏高原,但同时也孕育了巨大的地震风险,酿成了喜马拉雅地区一些最惨烈的地震灾难,比如2005年那场导致数万人罹难的克什米尔大地震。

这次3月28日地震的震中位置,就在缅甸第二大城市曼德勒(Mandalay)附近,其精确的震源深度大约在地下10公里处。这个深度再次印证了它是一次浅源强震,其破坏性能量能够更直接地冲击地表。

除了地震本身的直接冲击,该地区还潜藏着另一种被称为“土壤液化”的次生灾害风险。在那些覆盖着厚厚松软沉积物的区域,强烈的地震波会使饱和水的疏松土层瞬间失去承载力,表现得如同流沙一般,足以吞噬建筑、道路等。历史上,这一地区的数次强震都曾伴随着大规模的山体滑坡和土壤液化现象,这些次生灾害往往显著增加了人员伤亡和财产损失。因此,尽管目前评估此次地震造成的全部损失还为时尚早,但专家们推测,土壤液化等次生灾害很可能也在此次灾难中扮演了重要角色,进一步加剧了破坏程度。

本文译自 sciencenews,由 BALI 编辑发布。