太阳能光伏发电飞速增长,成本骤降,但间歇性仍是难题。未来,它能靠低价和储能突破极限吗?

过去十五年,能源界最大的亮点莫过于太阳能光伏的崛起,也就是我们常说的太阳能板。这玩意儿1950年代就有了,到2000年代初,美国开始大规模用它发电。不过,真正火起来是2010年代,全球计划中的发电项目里,太阳能开始占大头。

增长速度快得惊人。有数据说,太阳能光伏的部署速度史上无敌,从100太瓦时跳到1000太瓦时只用了8年,风能和核能花了12年,天然气28年,煤炭32年。在美国,计划新增的发电容量里,太阳能项目遥遥领先,大约1900吉瓦的待建项目中,近一半是太阳能光伏。

不过,说到实际贡献,太阳能还挺不起眼。到2023年,它只占美国电力的4%,总能源生产的不到1%。所以,大家都在问:太阳能还能疯长多久?它能撑起我们多少能源需求?

答案得看两个关键点。首先,成本降得太夸张。从1950年代发明到现在,太阳能光伏的价格跌了近万倍,光过去10年,电池成本就砍了一半多,未来还会更便宜。这让它成了最划算的发电方式之一。

可第二点是个硬伤:太阳能没法随叫随到。不像烧煤烧气或者核能,想开就开,想关就关,太阳能得看太阳脸色,只有白天有光才行。这局限性让它的未来充满争议。

有人觉得,间歇性会死死卡住太阳能的脖子,顶多占能源的一小块,所以该多搞燃气轮机、新一代核能或者地热这种“稳当”的能源。但也有人反驳,太阳能和储能电池会越来越便宜,间歇性根本不是事儿——建更多板子、加更多电池,就能解决问题。

未来不好猜,但简单模拟似乎偏向乐观派。要靠太阳能供应大部分能源,确实得“超建”,也就是装远远超出日常需求的面板和储能。可就算这样,只要成本再降一点,太阳能就能跟现在的电价打平,甚至更便宜,哪怕它占了大半电力。

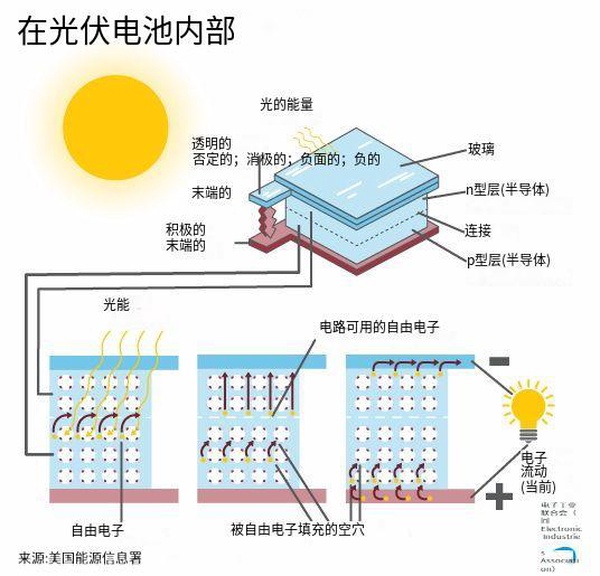

太阳能怎么发电?简单说,面板把阳光变成电。具体点,它靠半导体里的p-n结工作。阳光打上去,电子被激发,电场把它们推到一边,另一边留下空穴,用线连起来,电流就跑起来了。美国公用规模的面板效率一般在20-23%,光越强,发电越多。地球表面阳光直射时,每平方米能有1000瓦(1千瓦)的辐照度,一个21%效率的面板,最高能出210瓦。

可这功率不是固定的。拿赤道来说,一天从黑夜0瓦升到中午顶峰,再落回晚上0瓦。越往北,地球表面和太阳的角度越大,辐照度就越低。季节也影响,在北半球,夏天辐照高,冬天就低。我住在亚特兰大,3月一天的辐照跟赤道比差不少,一年里最高值也有起伏。

这意味着,同一块面板在不同时间、地点发电量差别巨大。比如我家附近装20平方米、20%效率的平放面板,6月晴天中午能发4千瓦,1月晴天就剩一半。加上云遮日晒、昼夜交替,美国公用太阳能的平均容量因子只有23%,也就是理论满负荷的23%。西南阳光足的地方高些,东北就差远了。

发电高峰在中午,可用电高峰在傍晚。我家那20平方米面板,夏天白天绰绰有余,4千瓦远超2千瓦的峰值需求。可到了傍晚,面板没电,而家里还得用,晚上更是全靠别的来源。冬天更惨,用热泵取暖,1月需求飙到9千瓦,面板最多才2千瓦。6月能供52%的电,1月只剩10%,还不算云的影响——冬天多云,发电更少。

这间歇性是太阳能的命门。阳光不由人控,日夜、季节、地点都让发电量飘忽不定,而用电需求却不配合,每天和每季的高峰都跟太阳能错开。

怎么破?最直接的办法是用别的能源顶上,比如燃气轮机,或跟风能错峰配合。要纯靠太阳能,有两条路:一是多发电,二是加储能。多发电靠加面板、提效率、调角度、用镜子聚光,甚至把面板送太空——那儿几乎24小时有光,不过成本和传回地球的难度让这想法还停在理论。储能呢,现在流行锂电池,也有人试过飞轮、抽水发电或合成甲烷。

实际中,得双管齐下。没储能,再多面板晚上也废;没足够发电,储能也没用。加面板和加储能哪个更值?我模拟了下我家的用电需求。没有储能,面板再多也只能满足不到50%的年需求,加了储能就不同了。42千瓦(约200平方米)面板配80千瓦时储能,能盖99%的需求——这比我家最高耗电多4倍,储能比特斯拉Model 3的基础电池还多40%。

可回报递减很明显。15平方米面板能供25%的电,75%却要85平方米加20千瓦时储能,95%得135平方米和50千瓦时。100%需求得52千瓦(250平方米)和近4天的夏日储能,冬天多云还可能不够。

但如果太阳能和储能够便宜,这“超建”就不算啥。就像买电脑硬盘,便宜到没人担心浪费空间。太阳能系统成本分三块:硬件(面板、逆变器、支架、安装人工)、软成本(设计、许可、开发开销)和运维成本(保险、清洁、更换零件)。美国公用太阳能现在每千瓦略超1000美元,面板本身不到三分之一。电池储能也类似,锂电池成本降了不少,但占系统比例比面板高。运维成本低,太阳能每年每千瓦16美元,储能每千瓦时12美元。

算下来,无储能时,每千瓦时5.7美分,跟美国公用太阳能平均值差不多。可供50%需求时涨到13美分,90%近25美分。如果成本再降呢?欧洲现成本(太阳能750美元/千瓦,储能300美元/千瓦时)能把50%需求的电价压到10美分以下。未来若到400美元/千瓦和150美元/千瓦时,80%需求也能10美分,跟美国居民电价差不多。

当然,成本不一定一直降。面板和电池的学习曲线可能停滞,其他部分的成本还可能涨,美国过去六年公用太阳能成本就没怎么动。所以,太阳能的优势是便宜、无燃料、低维护,劣势是间歇性。成本越低,建多点就不心疼,它供能的比例就能越大。未来会怎样?拭目以待吧。

本文译自 construction physics,由 BALI 编辑发布。