OpenAI新工具掀起吉卜力风潮,欢乐背后却藏版权争议与意义危机。

本周,OpenAI推出了一款全新的图像生成器,不料却迅速点燃了一场网络狂欢,随后又急转直下,争议四起。这出交织着迷因、模仿与版权焦虑的大戏,可谓是跌宕起伏。

就在名为“Images for ChatGPT”的工具周二亮相后不久,社交平台X上的一位用户指出,OpenAI的4o模型能生成“性感的男人”图像,却拒绝创造“性感的女人”。这一发现引起了OpenAI首席执行官 Sam Altman 的注意,他将其归咎于一个“漏洞”,并承诺会尽快修复。

紧接着,一场模仿日本著名动画工作室吉卜力(Studio Ghibli)独特风格的图像海啸席卷了互联网。X用户们如同着了魔一般,纷纷将自己的照片、流行的迷因、公众人物(比如总统 Donald Trump)乃至电影场景(例如《华尔街之狼》)统统“吉卜力化”,一时间,社交媒体上铺天盖地都是这种风格的图片。就连 Altman 本人也加入了这场狂欢,将自己的头像换成了一张吉卜力风格的自画像。甚至连白宫的官方X账号也赶时髦,分享了一张被移民与海关执法局(ICE)逮捕的非法入境女性的“吉卜力化”照片。

起初,这似乎只是一场轻松愉快的集体创作,万物皆可套上吉卜力滤镜。我得承认,当我把我和孩子们的合照变成吉卜力风格时,看到那如同魔法般出现在聊天窗口的图片,我确实惊叹了一声。用吉卜力的眼光看世界,一切仿佛都柔和了许多。然而,当欢乐的滤镜开始褪色,事情便朝着令人不安的方向发展。当我制作到第三张图片时,乐趣已然消退,一种难以言喻的悲伤悄然蔓延。

一些用户开始将历史事件也进行“吉卜力化”,包括肯尼迪遇刺、9/11袭击以及第二次世界大战的场景。这些图像的出现,让原本轻松的氛围变得沉重。周三,OpenAI表示已开始阻止生成吉卜力风格图像的请求,并采取“保守策略”,拒绝用户生成模仿在世艺术家风格图片的要求。一位发言人当晚告诉《商业内幕》(Business Insider),用户仍然可以生成“更宽泛的工作室风格”的图像。

不过,总有“聪明”的用户能找到绕过限制的方法。《商业内幕》的 Pranav Dixit 周四试用付费版工具时发现,它仍然能够生成一些吉卜力风格的图片。随后,OpenAI决定限制其免费版模型用户每天能够生成的图片数量。Altman 在X上开玩笑说,由于需求激增,OpenAI的服务器都快“融化”了。而现在看来,免费版的ChatGPT似乎以版权规则为由,完全拒绝了图像生成请求。

就在互联网沉浸于这场“吉卜力化”的游戏时,一场激烈的辩论已悄然展开:OpenAI是否在不公平地利用包括吉卜力工作室灵魂人物宫崎骏(Hayao Miyazaki)在内的艺术家们的成果?

许多X用户开始批评那些乐此不疲进行“吉卜力化”的人们,他们指出,宫崎骏这位以其耗时数年、一丝不苟的手绘动画而闻名的日本艺术大师,是将自己的心血完全倾注于作品之中的。吉卜力工作室以其经典的动画长片闻名于世,代表作包括《龙猫》和《千与千寻》。

一些人认为,这场争议堪称“人工智能抗议的起飞时刻”。这不禁让人联想到去年 Scarlett Johansson 的事件,当时这位女演员因一个听起来酷似她声音的聊天机器人功能而威胁要起诉OpenAI。这不禁引人发问:继新闻机构、作家和音乐家们纷纷指控其作品在未经同意的情况下被用于训练模型而引发一连串诉讼之后,“吉卜力门”是否会成为OpenAI最新的版权噩梦?

非营利组织Fairly Trained(该组织旨在认证采用公平训练方式的AI公司)的CEO Ed Newton-Rex周四在X上写道:“AI公司这种明显且恶劣的知识产权盗窃行为,已经让作家和艺术家们在愤怒中团结起来。”他补充说:“随着影响波及越来越多的行业,我怀疑抗议只会愈演愈烈。”

这场网络狂欢的背后,一场关于意义消解的深刻讨论已然拉开序幕。早在2019年,当人工智能尚属小众话题,仅有初级的GPT-2模型问世时,就有人预言这项技术将带来一场“语义末日”,艺术与语言的意义将被彻底榨干。如今,六年过去,这场预言中的末日景象似乎已悄然降临。人们开始报告,他们的内心正经历着与当年预言中集体意识变化完全相同的心理转变。

互联网的“吉卜力化”并非偶然。OpenAI在最初发布新模型时,就特意展示了将照片转换为动漫风格的功能。这背后,隐藏着一种可能颇为“邪恶”的做法:OpenAI似乎特意训练其模型去模仿模型训练者自己偏爱的艺术家风格。宫崎骏显然是动漫领域的模仿目标,而同样的事情似乎也发生在了他们新的创意写作机器人身上——有迹象表明,它被训练来模仿纳博科夫(Nabokov)的文风。

虽然那个写作机器人尚未正式发布,但在本月早些时候的一次预览中,Sam Altman 发布了一篇由它创作的短篇故事。故事迅速走红,尽管文笔明显过于华丽(这是新手常犯的错误),但其中确实不乏一些精彩的比喻,比如AI写道:“我若非鬼魂的民主集合,便一无是处。”(I am nothing if not a democracy of ghosts.)

这比喻好得有些过头了,甚至让人感到一丝诡异的熟悉。经过查证,果然,这句话直接“借鉴”自纳博科夫的作品《普宁》(Pnin):“普宁缓缓走在肃穆的松林下。天空正在死去。他不相信有个独裁的上帝。但他隐约相信,有一种鬼魂的民主集合。”(Pnin slowly walked under solemn pines. The sky was dying. He did not believe in an autocratic God. He did believe, dimly, in a democracy of ghosts.)故事的其余部分读起来,就像是有人在拙劣地模仿纳博科夫和村上春树(Murakami)的混合体——而这两位作家,恰好是参与该项目的部分团队成员个人最喜欢的作者。真是巧合得令人惊讶。

类似地,新的图像模型在模仿其他动漫风格时效果稍逊一筹,但对于吉卜力风格,虽然不能说完美无瑕,但在某些场景下已经相当接近了。AI无法完全把握住所有吉卜力的标志性细节——它的局限仍然在于智能和创造力本身,而非模仿风格的能力。想象一下,一幅真实的吉卜力场景可能需要艺术家花费15个月才能完成,而AI在30秒内就能生成一个看起来相似的图像。这个速度对比,足以让任何人倒吸一口凉气。

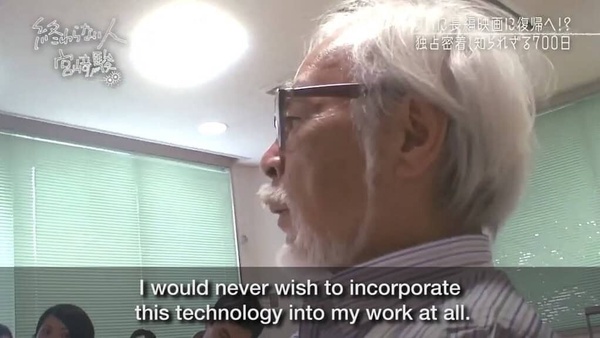

具有讽刺意味的是,这场“吉卜力化”的网络风潮,恰恰触碰到了吉卜力工作室灵魂人物宫崎骏(Hayao Miyazaki)最为厌恶的痛点。这位动画大师对人工智能在动画领域的崛起一直持强烈的反对态度。在一段2016年的纪录片片段中,当看到一段AI生成的动画演示时,宫崎骏几乎是生理性地感到了厌恶。

“我感到极度恶心,”他说。“如果你们真想做些令人毛骨悚然的东西,那就尽管去做吧。我绝不希望将这种技术融入到我的工作中。”虽然他当时评论的是一个恐怖风格的生物,但他对所有AI都抱有类似的厌恶感。“我强烈地感到,这是对生命本身的侮辱。”

对于宫崎骏而言,动画和叙事不仅仅是一门手艺,更是一种道德行为。他观看2016年那段AI演示时的厌恶,并非出于审美,而是源于伦理。痛苦、喜悦、努力、同情——这些都是宫崎骏艺术的核心。当人工智能将一切简化为一种视觉风格时,不难理解为何这会触动他的神经。

“每天早上,我都会见到我一位身有残疾的朋友,”宫崎骏接着说。“对他来说,仅仅是击个掌都非常困难。他那肌肉僵硬的手臂无法够到我的手。现在,想到他,我就无法观看这种东西并觉得有趣。创造这种东西的人,根本不明白什么是痛苦。”

许多人报告说,他们与艺术的精神联系正在发生改变;尽管随心所欲地“吉卜力化”很有趣,但原作中某些根本性的东西已经被廉价化了。这就是所谓的文化层面的“语义饱和”(semantic satiation)。

这是一个众所周知的心理学现象,可以通过不断重复一个词语直到它失去意义来触发。你可以对任何词语这样做。试试“吉卜力”?反复阅读:吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力……你只是不停地读下去,一个接一个。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。

大声说出来试试。Ghiiiiiiiii-bliiiiiii。吉卜力。吉卜力。吉卜力。吉卜力。

重复足够多次,这个词的意义就被剥离了。吉卜力。它变成了一个与你疏远的、陌生的实体。吉卜力。它什么都不是了。只是字母。声音。一个“吉卜”。然后一个“力”。吉卜力。就像你孩子的脸庞突然变得陌生。吉卜力。只剩下语法的冰冷骨架。吉卜力。

没人确切知道语义饱和发生的原因。一种可能的机制是神经习惯化,即神经元对重复刺激的反应减弱;像肌肉一样,神经元也会疲劳,在一次动作电位后释放的神经递质减少,直到它们曾经强劲的信号变成微弱的吱吱声。因此,信号无法从语言处理中心传播出去,像通常那样触发大脑概念网络中所有标准联想的共鸣。这只留下了最初的感官信息,结果发现,那几乎什么都不是,只是冰冷关系中设定的音节声音。吉卜力。吉卜力。吉卜力。

人工智能所预示的语义末日,正是一种文化层面的语义饱和。因为模仿——这些模型最终最擅长的事情——本身就是一种重复。大规模的重复。吉卜力。吉卜力。吉卜力。概念空间里足够接近的重复。不必是完美的复制品就能触发这种效应。于是,艺术——所有的艺术,我是指整个人类艺术的努力——变成了一种被饱和的东西,被剥夺了意义,只剩下纯粹的语法。

这正是我对人工智能最深的恐惧,至少在不久的将来。不是什么吞噬世界的超级智能(它甚至还打不过《精灵宝可梦》,一个我们许多人在十岁时就征服的游戏),而是一种不易察觉的末日。文化步社区之后尘,在硅谷提供的模仿能力的计算冗余嗡鸣声中崩溃。一种过剩的供应在文化层面上使我们饱和,直到我们与语义脱节,只看到其廉价的结构骨架。一旦暴露,它就变成了一个与你毫无关系的东西。只是像素。只是音节。确实按某种顺序排列。但谁在乎呢?

除了宫崎骏本人的反感,这场风波也再次将人工智能的版权问题推到了风口浪尖。对许多粉丝来说,这些AI生成的图像或许表达了对宫崎骏世界的喜爱,技术仅仅是 playful 的。但对所有艺术家和律师而言,一种日益增长的感觉是,这些工具正在未经同意或补偿的情况下,利用创造性劳动进行训练。这越来越像一个版权问题。

如果ChatGPT能够创作出吉卜力风格的图像,那么它大概率拥有吉卜力的相关数据。OpenAI坚称自己划定了界限,在其技术文档中表示,已实施拒绝政策,“当用户试图生成在世艺术家风格的图像时”会触发。但更广泛的工作室风格——比如吉卜力——仍然被认为是可行的。其他AI(如 Elon Musk 的Grok)设置的护栏甚至更少。据我们所知,似乎只有Adobe的AI明确表示只使用其拥有许可的训练数据。

然而,关于版权法如何适用于AI,法律的天平仍在摇摆不定。在《纽约时报》和其他媒体集团针对OpenAI和微软提起的持续进行的版权诉讼中,原告方正在抵制其内容被用于训练AI模型的行为。同样的逻辑也可能适用于视觉艺术;甚至可能更适用,因为视觉风格比写作风格更容易区分。

具有讽刺意味的是,这股潮流偏偏是围绕着吉卜力工作室而病毒式传播开来。宫崎骏的创作精神与AI可谓是南辕北辙。他的作品是缓慢的、个人的、充满人性的;而AI创造出来的,仅仅是一个空壳,一个没有生命的模仿品。

人们也日益担忧,这款新工具对平面设计师和AI图像生成初创公司意味着什么。瑞典金融科技公司Klarna的CEO Sebastian Siemiatkowski在X上表示,他“不像其他人那么开心”,因为OpenAI的最新产品已经“消灭了”一些公司,并对“无数工作岗位产生了严重影响”。

每个周末,我的儿子都会挑选一部电影和妹妹一起看,选来选去总是《龙猫》(Totoro)。这部吉卜力的经典之作,可以说是工作室最好的电影之一。它也是节奏最慢的一部,与其说是一个完整的故事,不如说是一系列独立场景的集合。绿色的生长,蝉鸣的聒噪,以及死亡的幽灵在生命中若隐若现,以一种孩子们无法理解的方式萦绕着整部电影,因为它从未真正出现。没有人死亡,甚至没有人接近死亡。对我的孩子们来说,这只是关于一对与他们如此相似的兄妹和他们有趣的冒险。但成年人能看到死亡的威胁,如同那片青翠欲滴的日本乡村景色的阴影,正如电影中只有孩子才能看见森林精灵龙猫一样。电影的表达方式与其情节构成了一种年龄颠倒的镜像。为此,我也深爱着它。

为了观影,我会准备一个熟食拼盘供大家分享,然后两个小家伙会在音乐响起时一起在沙发上蹦蹦跳跳,模仿着他们早已烂熟于心的场景。这个周末,当我再次和他们一起观看时,我恐怕会感到一种前所未有的疏离感。《龙猫》,似乎也变成了“吉卜力”洪流中的又一个元素,加入了所有其他“吉卜力”的行列。

无处不在的吉卜力。没完没了的吉卜力。如此之多的吉卜力。按下按钮即得的吉卜力。吉卜力作为滤镜。吉卜力作为服务。吉卜力。每月20美元廉价订阅的吉卜力。吉卜力头像。万物皆可吉卜力。为你的VR眼镜准备的吉卜力滤镜。给我来一份吉卜力。吉卜力。

这个图像生成器或许能够复制宫崎骏的美学风格,但它永远无法触及他的灵魂。

吉卜力。

本文译自 Business Insider & theintrinsicperspective & zmescience,由 BALI 编辑发布。