并非恒星膨胀吞噬,新观测显示行星或因轨道缩小而主动撞向其恒星。

在数十亿年后,我们的太阳将会步入衰亡,膨胀至如今体积的数百倍,届时地球及其他内行星都将被炽热的等离子云吞没。长久以来,天体物理学家认为这便是恒星吞噬其行星的唯一剧本。然而,借助 NASA 的 JWST 空间望远镜,天文学家们如今揭示了行星灭亡的另一种可能:主动一头扎进自己的母恒星。这一发现已于本月发表在《天体物理学杂志》上。

“他们讲述的这个故事确实引人入胜,”加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)的系外行星研究员 Adam Burgasser 评论道,他并未参与此项研究。“关键在于,并非恒星在膨胀,而是行星自身在坠落。”

故事的主角是一颗位于我们 Milky Way Galaxy 内、距离地球 12000 光年的恒星。它最初进入研究人员的视野是在 2023 年,当时它爆发出一阵异乎寻常的闪光。那次的观测由帕洛玛天文台(Palomar Observatory)上 1.2 米望远镜的兹威基瞬变设施(Zwicky Transient Facility)完成,观测结果似乎表明,这颗恒星在其生命末期,即所谓的红巨星阶段,因急剧膨胀而吞噬了一颗行星。这在当时被认为是天文学家首次直接观测到的此类“天体杀婴”事件。

因此,当有机会利用威力更强大的 JWST 空间望远镜进行观测时,这组研究人员毫不犹豫地决定重返这个“事件现场”。“既然这被认为是首例被直接探测到的行星吞噬事件,那还有什么目标比它更值得我们深入探究呢?”新研究的主要作者、美国国家科学基金会 NOIRLab 的天文学家 Ryan Lau 表示。

然而,情节的发展如同 Dashiell Hammett 侦探小说中的意外转折,新的观测结果彻底推翻了最初那个看似清晰的结论。数据显示,这颗恒星的光度表明它其实还相当“年轻”,远未达到能够膨胀成红巨星的阶段。这就意味着,它根本不可能膨胀到足以吞没那颗行星。

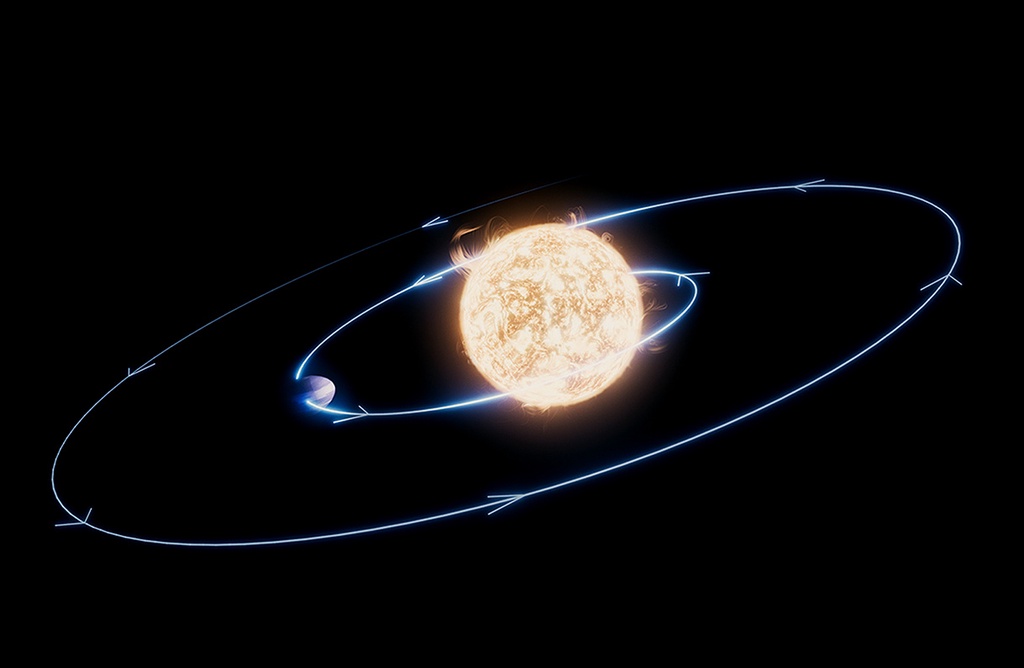

基于新的观测,Lau 和他的同事们提出了一个截然不同的解释:那颗行星大小与木星相当,其运行轨道可能与水星绕太阳的距离近似。在数百万年的时间里,这颗行星的轨道逐渐收缩,越来越靠近它的恒星,最终两个天体发生了灾难性的合并。因此,这与其说是一场“杀婴”,更像是一次行星的“天体物理式自杀”。这次猛烈的撞击导致恒星向外抛射出大量外层气体,这些气体随后会逐渐冷却并凝聚成尘埃。

研究团队推测,这颗行星漫长而蜿蜒的“死亡螺旋”很可能是这样开始的:恒星强大的引力首先像月球作用于地球海洋那样,对行星产生潮汐力,使其发生形变。这种持续的拉伸变形会在行星内部产生摩擦,消耗掉一部分行星的轨道能量,导致它一点点地向恒星靠近。最终,当行星足够接近,开始掠过恒星的大气层时,会遭遇巨大的拖拽力,使其在解体的同时,加速坠入恒星内部。

不过,Lau 也强调,目前这项新分析仍处于初步阶段。“我们确信可以排除最初关于恒星膨胀的假设,但目前支持新理论的更多是间接证据。”他指出,迄今为止,JWST 的观测主要集中在一个较窄的红外光波段。Lau 表示,未来计划利用 JWST 更宽广的观测光谱范围,特别是观测更长的红外波长,这将有助于团队更深入地了解恒星周围的尘埃云特性,从而验证他们提出的新假说。

Adam Burgasser 对此也提出了进一步的思考,特别是关于观测结果的可靠性。“我们不能排除一种可能性,即恒星与我们之间存在的尘埃遮挡了部分光线,使得它看起来比实际更暗淡,就像一个更年轻的恒星。因此,需要更多的测量来排除或证实这种可能性。”他补充说,如果后续观测能够确认目前报告的恒星光度,“那将为这个‘行星自杀’的新解释提供决定性的证据。”

同时,Adam Burgasser 也对这种行星死亡方式的普遍性感到好奇。随着位于 Chile 的 Vera C. Rubin 天文台预计在今年晚些时候投入运行,天文学家将获得前所未有的高分辨率宇宙图像。Burgasser 相信,届时我们或许能发现更多以类似方式螺旋坠向毁灭宿命的行星。“也许,这(行星‘自杀’)其实是一种相当普遍的宇宙现象。”