新冠疫情后,美国少女抗抑郁药用量猛增129.6%,而少年用量却下降,揭示性别差异与心理健康危机。

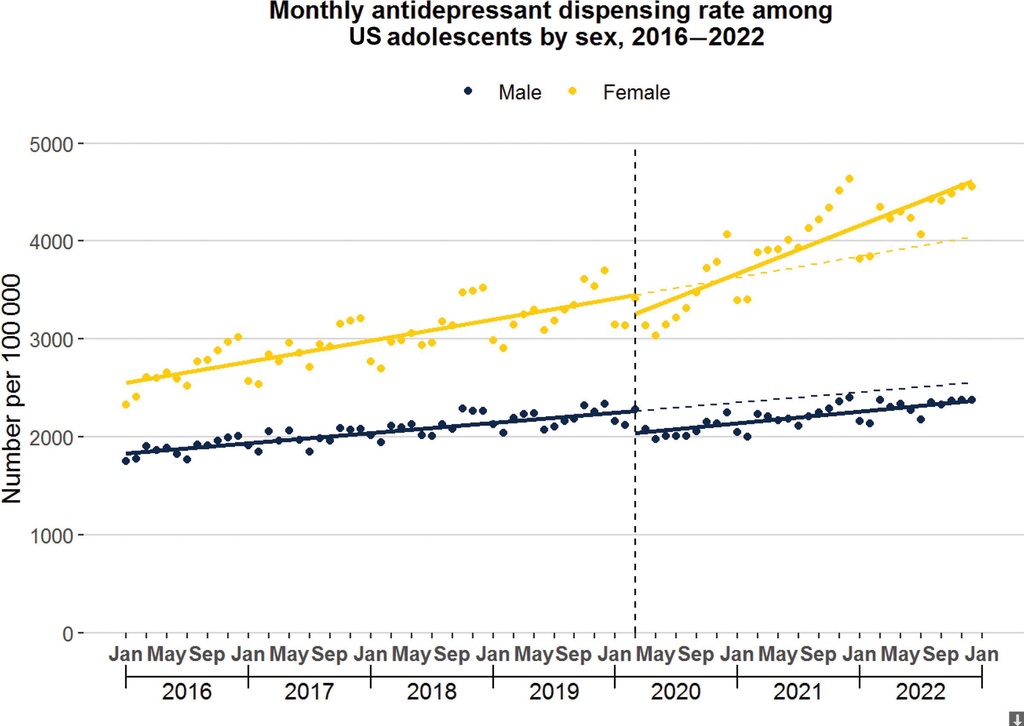

2020年3月新冠疫情暴发后,青少年和年轻人的心理健康普遍恶化,但他们对抗抑郁药的需求是否也随之改变,却一直是个谜。为了解开这个谜团,我们翻看了2016到2022年间美国12至25岁人群的处方数据,来源是覆盖全国的IQVIA纵向处方数据库。结果令人咋舌:每月抗抑郁药使用率,也就是每10万人中至少领取一次抗抑郁药的人数,从2575.9涨到了4284.8,增幅高达66.3%。

早在疫情前,这个数字就在稳步攀升,每月增加17.0人。到了2020年3月,增长速度突然加快,每月多涨10.8人,比之前快了63.5%。细看数据,性别差异尤其明显。12至17岁的女孩从疫情开始后,使用率增长速度猛增129.6%,18至25岁的女性也好不到哪儿去,增速达到56.5%。可男孩子的情况却完全不同:12至17岁男孩的使用率在疫情初期骤降,之后也没回升;18至25岁的男性则几乎没啥变化。

为什么会这样?这背后可能有多种原因。疫情后,抑郁和焦虑在年轻人中愈发常见,尤其是女孩,需求增加自然推高了药物使用。比如,许多人在心理治疗排队长龙面前,选择药物可能更实际些。再加上远程医疗兴起,能开药的医生更容易接触到患者,至少对那些能用得上远程服务的人来说是这样。可男孩这边,情况却让人费解。数据显示,2021年初,男孩因疑似自杀未遂去急诊室的人数比2019年还多,高中的男学生里报告持续悲伤或绝望的比例也在上升。可他们的抗抑郁药使用却少了,难道是心理健康改善了?不太像。更可能是他们没及时得到治疗。

从2016到2022年,这份全国处方数据告诉我们,抗抑郁药使用在疫情前就在涨,疫情后涨得更快,尤其是女孩。不管哪个地区,12至17岁的女孩都在带头冲高数字,而男孩这边却在下滑。这种性别差异太醒目了。想想看,女孩本来就是抑郁和焦虑的高发人群,疫情一来,心理症状加重,急诊和住院的案例也跟着猛涨。这些都指向一个事实:疫情让女孩的心理危机雪上加霜。

年轻人这边,18至25岁的女性使用率也在涨,虽然不如少女那么夸张,但也表明她们的心理健康可能同样在下滑。反过来,男性的数字几乎纹丝不动。这种差别提醒我们,得赶紧想想办法,比如扩大保险覆盖,毕竟这个年龄段没保险的比例最高。未来研究还得挖挖深层原因:是心理问题变多了,还是治疗渠道变方便了,或者治疗方式变了?

我们还注意到一些有趣的对比。别的研究说,2020年3月到9月,12至17岁人群的抗抑郁药使用比2019年同期多了,但0至19岁人群的总处方量变化不大,甚至0至18岁新开抗抑郁药的人还少了。可能年龄段和时间范围不同导致了差异。可我们的数据一直追踪到2022年,还拿了疫情前几年的趋势做参考,显得更扎实些。

男孩的抗抑郁药使用为啥下降,真是个谜。有没有可能是药物被用得不够多,没跟上实际需求?比如,15至24岁男性的注意力缺陷多动障碍药物使用也在疫情后掉了。要弄清这点,还得接着研究。至于女孩那惊人的129.6%增速,倒是跟她们心理健康恶化的迹象吻合得挺好。

这次研究用的是七年全国数据,按性别、年龄和地区拆开看,挺有说服力。不过也有短板。数据库里没写处方是为啥开的,是治抑郁还是焦虑?也不知道是面对面开的药还是远程开的。更别提没法分清患者是私保还是公保付的钱。这些都限制了我们看得更深。不过,这份数据至少让我们看到,疫情后年轻人的心理健康服务模式变了样。

至于以后会咋样,谁也不敢打包票。2022年秋天,青少年心理相关的急诊比2021年少了些。2023年3月后,医疗补助政策变了,大批人失去保险,可能会打断不少人的抗抑郁治疗。所以,这股增长势头还能不能持续,真不好说。未来得搞清楚,这波抗抑郁药热潮到底是心理需求变了,还是服务变多了,怎么帮年轻人撑过心理难关,才是关键。

本文译自 American Academy of Pediatrics,由 BALI 编辑发布。