美国CT扫描激增,预计2023年或致10.3万癌症病例,科学家呼吁减少不必要检查,平衡救命价值与辐射风险。

在美国,CT扫描如今成了医院里的常客。从急诊室到门诊部,这种机器每年为数千万人探查隐藏的疾病,救下无数性命。可最近,一组数字让Rebecca Smith-Bindman有些坐不住。这位来自加州大学旧金山的流行病学家,带领团队估算出,2023年的CT扫描可能为未来埋下10.3万例癌症的隐患。这可不是危言耸听,而是基于143家医院和门诊机构的真实数据推演出来的。

事情得从CT的原理说起。它用低剂量的电离辐射穿透身体,勾勒出器官的细微变化。单次扫描的辐射量不大,大约相当于你平时三年吸收的环境辐射。Cynthia McCollough,一位CT影像专家,喜欢拿这个比喻安慰病人:“如果你病了,CT的风险远不如疾病本身吓人。”确实,CT的功劳无可否认。一次全国试验就发现,低剂量CT让烟民和戒烟者的肺癌死亡率降了20%,比传统胸片强太多。

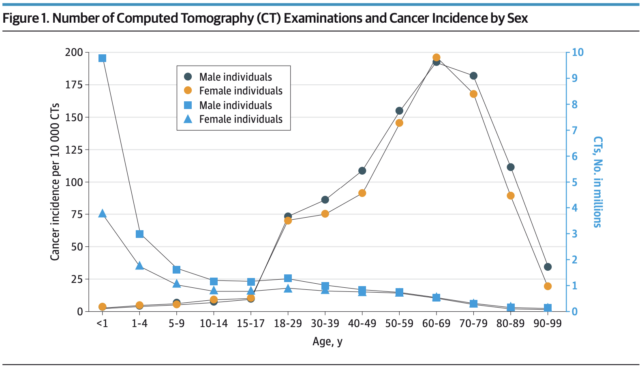

可问题出在数量上。从2016到2022年,美国的CT检查量暴涨,2023年预计达到9300万次,覆盖6200万患者。Smith-Bindman的团队发现,这么大的规模,哪怕每人增加的癌症风险微乎其微,叠加起来也是个天文数字。他们推测,CT辐射可能占到美国新发癌症的5%,跟酗酒的风险差不多。

当然,这只是理论推测。科学家至今没抓到低剂量辐射致癌的铁证。现有线索多来自历史悲剧,比如广岛原子弹幸存者的长期研究。那些接受过相当于三次以上CT剂量的人,癌症风险略有上升。可这跟CT扫描的情形真能划等号吗?争议从来没停过。McCollough就常说:“别让理论吓跑了病人,CT查出病灶的救命价值,谁用谁知道。”

但Smith-Bindman的团队还是敲响了警钟。他们翻看了UCSF国际CT剂量注册库,细算了辐射暴露的各种细节:机器型号、扫描时间、患者体型,甚至扫描部位的敏感度。比如小孩和青少年,身体还在发育,辐射引发的癌症风险似乎更高。尤其是不到一岁的婴儿,甲状腺癌的可能性更让人揪心,女孩比男孩还明显些。

Naomi Gibson在澳大利亚做放射技师,听到这消息也点点头。她说:“CT是把好刀,但得用得巧。”她所在的协会一直推崇一个原则:能用超声或MRI等无辐射检查解决的,就别急着上CT。Pradip Deb,另一位澳洲的辐射专家,也在研究里发现类似趋势,呼吁医生多掂量掂量,别动不动就开CT单子。

预测的未来癌症数量(左轴;深蓝色和橙子圆圈)与保守估计的癌症发病率(右轴;浅蓝色圆圈和三角形)。

回想一个病例,Smith-Bindman印象深刻。有个中年男人因为反复腹痛做了三次CT,最后查出只是慢性阑尾炎。她忍不住问:“第一次没查清,第二次真有必要吗?”她不反对CT救急,但总觉得有些检查纯属多余。毕竟,9300万次检查里,哪怕1%能省下来,也能少让几十万人担风险。

未来怎么办?团队坦言,要真弄清低剂量辐射的危害,还得追踪几十年的大样本研究,眼下只能靠推测。可他们也提醒,风险虽小,忽视不得。医院里,CT机还在嗡嗡作响,医生们忙着读片救人。患者呢?大多没空想这些数字,只盼着早点知道结果。Smith-Bindman却希望,大家能多问一句:“这次CT,真非做不可吗?”

本文译自 ScienceAlert,由 BALI 编辑发布。