史上最重要的那条几内亚线虫可能已经侵入了人体。它的宿主或许对此无知无觉,但这细长的白色寄生虫继而在人体内繁衍生长。接下来的几个月里,如同数百万先祖曾做过的一样,它不停地进食发育。直到某天,它将钻出足部释放幼虫,给宿主带来持久难耐的伤痛。

人类和几内亚线虫已这样共存了上千年。古埃及的文书中记载过它,木乃伊残骸中也有它的钙化遗迹。阿斯克勒庇俄斯之杖,也就是象征医疗的蛇杖,据信就是反映了唯一能促使几内亚线虫排出体内的做法:把它卷到小棍上。从非洲居民脚上挖出的上亿条线虫中,这条将尤为特殊,因为它也许会是最后一只。

1986年,全球共有3,500,000起几内亚线虫病例报告。去年(2013年)只有148例。今年截至9月底,则只记录到80例:南苏丹68例,埃塞俄比亚2例,乍得9例,马里1例。有史以来第二次,我们可能再次基本根除人类的又一疾病。

在漫长的人类史当中,几内亚线虫病始终是撒哈拉以南的非洲和亚洲部分地区不得不直面的生存问题。欧洲商人给他们在西非发现的这种线虫起了俗名,还把这可怕的疾病带回了家乡。它在欧洲和其它地方肆虐,于是在19世纪有了拉丁学名Dracunculus medinensis,意为“麦地那红肿小毒蛇”(麦地那龙线虫)。

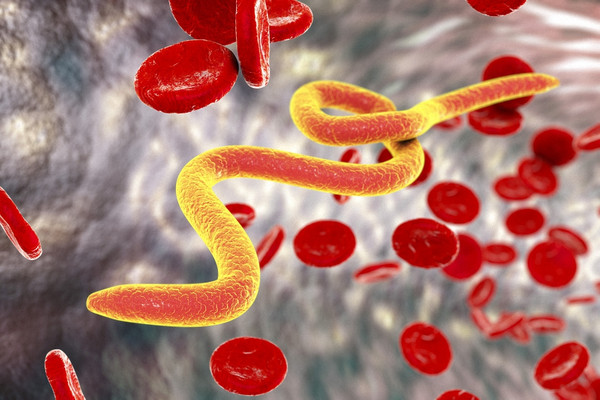

无论是在阿拉伯半岛还是黄金海岸,2000年或是公元前2000年,几内亚线虫一直是恐怖的诅咒。整个村庄都会因它毁灭,年复一年,荒地无人耕,儿童无师长。这是种不治之症,并有着极为险恶的生命周期。几内亚线虫起初极为微小,生长在水蚤体内,藉由被污染的水体入侵人体。之后的一年里它就在宿主体内疯长。我们通常认为疾病是由肉眼看不见的媒介所致的,例如埃博拉疫情背后的病毒。实际上,疾病可由任何导致疼痛或功能失调的因素引发。当患者有所察觉时,这种线虫已经长到一米多长,加上它所处的生命周期,与其说是疾病,倒不如说是野生动物攻击。它通常由人脚上钻出,在体表造成极度疼痛的溃疡。患者疼到忍无可忍,自然就会把双脚浸入水中以减轻疼痛。大量幼虫趁机进入水体,周而复始开始感染的循环。

无论从字面上还是经济上而言,几内亚线虫病都是毁灭性的。CDC(美国疾病控制与预防中心)把它描述为“贫穷病和致贫病”,因为它会导致残疾。“染病的父母无力照料子女,”CDC说,“播种和收获季节正是发病的高峰期,农业和畜牧业都会遭受打击。”人们只能挣扎在生存线上下,缺乏摆脱疾病的卫生教育和资源。几内亚线虫以这样的恶性循环为食,如同以人类宿主为食。好在仍旧有方法可以打破僵局。

1980年,任职于CDC的Donald Hopkins博士意识到,几内亚线虫存在一个弱点:极度依赖人类。它无法脱离动物宿主进行传播,而除了人类以外的动物无法有效地散播它。如此一来,控制疫情并不需要投入昂贵的疫苗或是先进的医疗实验室。只要阻止病人把脚放入水体,并在饮水前先进行过滤——通常只消一块过滤布,你就能阻止几内亚线虫入侵了。

Hopkins的这一认知建立在疾控机制刚刚取得了重大成就上。得益于各国团队跨区域的努力协作,人类在全球范围内消灭了天花,这是公共卫生政策的壮举。“那是尤其令人振奋的时刻,”Hopkins说,1967-69年间他牵头了CDC在塞拉利昂的消灭天花行动。为根除一种疾病出力,又为根除另一种疾病立下汗马功劳,这是非比寻常的卓越贡献。

Hopkins于1941年生于南方腹地,那时还实行种族隔离制度。作为木匠家的十个子女之一,他从小就立志从医。在国外旅行时,他确定了自己的专攻方向。“1961年我在埃及旅游,当地男女老少都有眼病,苍蝇围着飞来飞去,现在我知道那是沙眼。之后我去了医学院,以从事治疗热带病的工作。”

全球消灭天花计划项目组把他指派到塞拉利昂。在这里,他找到了奋斗目标。他和队员开创了快速反应机制,抢在疫情扩散前冲到疫区,通过接种疫苗和隔离病例来包围疫区,常常距离接到报告不过几个小时。“当我们看到自己挽救了许许多多的鲜活生命,”他说,“我无法形容我们多么斗志昂扬。”

天花是种可怖的疾病。与几内亚线虫一样,它可能也源于古埃及:拉美西斯五世木乃伊的皮肤上就有疑似天花的皮疹。有别于几内亚线虫的是,它致死率极高。天花病毒大爆发在20世纪造成了50万人死亡。但没过几年,人类就将它歼灭了。

受此鼓舞,Hopkins博士又将精力和技术投入到了新的可根除疾病当中。几内亚线虫是个显眼的目标。由于它不寻常的生命周期,根除几内亚线虫病仅需有效的卫生教育方案和饮水过滤设施,以及做到迅速隔离患者。这些让Hopkins的工作听起来无比轻松。

credit: 123RF

某种疾病能否根除,取决于特定的先决条件。“这种疾病必须只能在人类身上发作,”伦敦卫生与热带医学院(LSHTM)的John Edmunds教授说,“如果存在动物病原,你也需要想方设法去处理。”他伦敦办公室的地下室里,培育了上千只用于研究的蚊子,部分品种直接用实验室助理的血液培养。(可怜的助理-_-b)

通常来讲,人们总想知道疾病在哪。“当人们具体有传染性时,临床表现的比例有多少?有多少人会表现出病征?”对于几内亚线虫病,传染性总是伴随着线虫出现,所以还算明显。而它在另一标准上的表现则不够乐观:几内亚线虫病导致的后果并不十分严重。“听起来很残忍,但从流行病学的角度来讲其实病得越重越好,”Edmunds说。“你不能让他们拖着病躯去劳作(增加传染几率)。”这就解释了为何天花会成为第一个被根绝的疾病:它只在人类间传染、有牛痘作为疫苗、患者病征显著,并且至为关键的是,患者都卧病不起。

但这些也仅仅是有益的先决条件,彻底根除某种疾病的挑战往往并非纯粹的医疗问题。一旦打响根除疾病的战斗——例如已经启动的根除脊髓灰质炎(小儿麻痹症)、麻疹、流行性腮腺炎、风疹和热带雅司病的计划项目——整个团队需要熟识理论准确应对任何情况。在实践中,尽管会出现一些科技问题,他们面临的更多阻碍却是来自于政治、文化和后勤储备上的。

现在仍有几内亚线虫病例的几个国家不是局势动荡就是地处偏僻,这并非巧合。对于整个团队的科学知识,Donald Hopkins说,“我们面对的是人类。他们处在传统、排外的社会环境中。”接触他们不仅需要医药,更需要政治交涉。最戏剧化的例子就是几内亚线虫病。

Hopkins博士说自己在90年代中期曾天真地认为几内亚线虫快要完蛋了。世界上从政治、文化、后勤各方面都对公共卫生工作最不利的国家可能就数苏丹。南苏丹本就存在着大批感染源,在它自治后的第12个年头又爆发了第二次苏丹内战,援助机构无法接触病患。□□政府和基督徒独立军进行着残酷的丛林战,石油争议和乌干达边境的圣主抵抗军又让局势更加复杂化。这种局势下,开展卫生教育很难成为优先议程。

现如今,Hopkins已有卡特基金会作为支持,卡特中心也招募他领导根除几内亚线虫病项目组。1995年,前总统卡特飞抵肯尼亚首都内罗毕会见苏丹人民解放军首领约翰·加朗。“卡特说自己计划前往苏丹首府喀土穆,”Hopkins说,“临别前,他请求加朗答应,不管北方政府支持临时停火开展医疗救助工作与否,希望南方军队都能接受他的提议。加朗答应了他。我猜卡特应该是认为北方政府不会答应所以才出此下策。当时恰逢旱季,正是开战的好时机。”

卡特在内罗毕接上了CNN记者Gary Striker,心满意足地继续前往喀土穆。“到了喀土穆,卡特努力让巴希尔总统明白,CNN记者就在这里,不管协商怎么结果,都会有头条新闻报导出去,”Hopkins说,“他要么不得不把巴希尔和北方政府视同阻碍和战争贩子,要么就办妥这件美事。当然最后他们谈成了。”

虽然过程一波三折,但前所未有的长达半年的和平还是降临了。期间,医疗工作者在开战期限前赶赴苏丹全国开展卫生工作。苏丹国内把这称作几内亚线虫停战。

个中原因不难理解,纵使完成了独立,南苏丹依然是几内亚线虫病最后的壁垒之一。而且在与北方的战争结束后,南苏丹又开始了新的冲突。2010年独立公投前夕,我和卫生官员一行前往南苏丹首府朱巴东部的一个小镇,去视察并重新整备他们将要接手的诊所。纸上看来,那是个新成立的部门,随时准备倾力行驶救援天职。它在我们的地图上标注得尤为详细,看起来四通八达。

然而整整两天,我们的丰田陆地巡洋舰一直在泥泞的小路和沟渠里颠簸不停。到了晚上我们用转向灯——能找到辆转向灯正常的车已经是个奇迹了,再配上唯一一辆头灯还能用的车,探照道路边缘,因为两旁满是雷区。日间我们也只能以比步行还慢的速度前进,像风暴中的渔船一样在一人多深的坑陷里摸爬滚打。

到了目的地,我们一名队员又被人用木板打得满头是血。而这次袭击并没有什么特别的理由。这个国家纵横也就1000km,我们从朱巴足足跋涉了60km。尽管负伤在身,这个英勇的卫生人员依旧尽职告诫病患不要把脚放入臭水塘。

这还是有卫生人员到场的情况。通常在爆发内战的国家,具有资质的临床医师更为紧缺。举个例子,作为拥有千万人口的独立国家,南苏丹仅有19名在册助产士。与我同行的是这个国家新成立的卫生部门里相当年长的女士,她的首要目标是破除迷信。在某个村里,我被告知要远离附近的某处山丘,因为有鬼魂住在那里,入者必死。我严肃地点点头,尽力尊重当地习俗。我的同伴则斥责村民愚昧,并且誓要当晚就爬上那座山。尽管头脑精明,她仍是这个30年来教育系统没有任何长进的国家的产物。她虽有着惊人的勇气和奉献精神,但不少科学认知仍处于待启蒙的阶段。那一晚我们在灌木丛中安营扎帐,方圆几十公里内唯有我们这里亮着灯。尺把长的昆虫在幽深处摇摇摆摆,钝重的甲虫笨拙地绕着光秃秃的灯泡嗡嗡作响,仿佛整个丛林都来迎接我们。我步出帐篷,看着繁星点点澄净如洗的夜空,告诉她我们在英国并不能看到这样的景象。“为什么呢?”她很不解,“是因为星星都太远了吗?”

正如抵御外来侵略者一般,任何根除疾病的运动都需要全体人民的配合。Donald Hopkins实现理想的途径与国家层面的交流不同,但都秉持着同样的准则:促使当地人为自身行动起来。

“疾病是世界性的问题,具体到某个地区则是当地人的切身问题,”他说,“他们也害怕染病,我们就要告诉给他们疾病是可以预防的。我们的终极目标不是让某些工作者东奔西走去查探每个病例,而是让他们自己学会立即作出反应。一旦有人感染几内亚线虫,他们能知道采取隔离措施。”卡特中心的目标是和国家卫生部门培训出本土志愿者以继承他们的工作,仅在南苏丹他们就培训了3万人。理想状态下,Hopkins和他的同行们应当仅仅负责制定初始方案,然后悠然地在亚特兰大总部坐视结果。

这听起来像是个自愿的援助计划,可以作为慈善宣传册上的绝妙案例研究。但需要指出的是,Hopkins并不在意合作是怎样实现的。也许是通过民众对根治计划的热情,也许仅仅是像南苏丹政府一样,给每个自愿合作或让亲朋邻居加入培训的人发放100美元。

这个策略相当有效。今年南苏丹的68例病患中只有极少数未在24小时内隔离。看起来南苏丹即将走上科特迪瓦、埃及和尼日利亚的道路,距离正式宣布根除几内亚线虫病不远了。Hopkins真正担心的是阿拉伯之春后撒哈拉地带缺乏政府管制。幸运的是,目前为止,根治计划遭遇的伊斯兰问题并不坚挺。根除脊髓灰质炎计划项目组也有同样遭遇。

就图表上看来,脊髓灰质炎和几内亚线虫病都极可能成为第二个被彻底根治的疾病。记录的脊髓灰质炎病例从1990年横跨125个国家数十万起,下降到去年的仅有3个国家共不到500起。但没人敢保证脊髓灰质炎即将被彻底根除。仅有的3个国家为阿富汗、尼日利亚以及巴基斯坦。而脊髓灰质炎发病率之所以在阿富汗居高不下,全因为在计划开始的时候没根本没人能预料到本·拉登之死。

2011年5月,两架隐形直升机进入巴基斯坦领空,直飞阿伯塔巴德。“海王星之矛”行动由此拉开序幕。不出几小时,本·拉登就被毙身亡。此前,一个特别行动小组假装提供疫苗接种,采集了大院里家庭成员的DNA信息。CIA由此确信这就是本拉登藏身处。之后奥巴马才敢于冒风险实施这场突袭。

这次秘密行动披露后,所有在巴基斯坦的卫生工作者和协会都被怀疑为间谍。两个地区的塔利班指挥官声明,除非停止无人机攻击,否则将持续抵制脊髓灰质炎疫苗接种工作。他们言出必行。脊髓灰质炎成了最大赢家。“现在根除脊髓灰质炎最主要的障碍就是政治问题,”在LSHTM工作的人类学家Heidi Larson博士说,“我们无法斩除巴基斯坦北部的疾病源头。”

国际卫生计划经常遭受质疑。在西方,一场误导风波诱使中产阶级父母认为疫苗会导致自闭症从而拒绝子女接种,致使40年根除麻疹计划停滞不前。Larson为伦敦卫生与热带医学院的“疫苗信心”项目工作,利用她人类学家的专长监控并应对公众关注。她说这样的公众反应不足为奇。“这些计划本身就有其特殊性,往往是全民动员、政府牵头,再给上一针。对任何抱有信任问题、管控问题、政体问题的人来说,都会滋生怀疑。”

对于跨文化抵制疾病根除计划,伊斯兰世界发生了令人忧心的变数。“五到六十人被杀,仅仅是因为他们参与了根除脊髓灰质炎计划,”Larson说,“这是个新动向,我们此前从未遭遇过这样的暴力。”

经验表明,当一个国家处于崩溃边缘的时候,消除最后几个病例足以让人筋疲力尽,唯有坚韧不拔。你跑啊跑,不停奔走,直到计数器归零。对医疗队来说,从80(今年的几内亚线虫病例数量)跑到0,比从3500000跑到80还要漫长。从0起病例发展到80起断不可能,但从80起发展到3500000起只需要一丢丢时间和坏运气。

在根除脊髓灰质炎计划追逐归零的过程中,Edmunds教授现在认为他们有可能无法成功,因为最后的变数实在是太多了。“很明显,每当我们接近最后阶段,”他说,“它总是通过别的途径逃得更远。”

Donald Hopkins也远不能以几内亚线虫病接近根除而骄傲自满。他一年要下地几次监视计划进度。他的芝加哥办公室里有尊印度天花女神像(现在终于不用那么忙碌了),旁边摆着一罐几内亚线虫标本。73岁的他仍未考虑退休事宜,只因有太多的阻碍。而有些单纯就是坏运气。“2006年,一名年轻的可兰经学徒从马里南部到达北部的基达尔附近,”他低沉柔和的嗓音时而夹杂了幼时的南方口音,“那里已经整整一代人没有过几内亚线虫病了,但是一年后这片的人们都受到了感染。这就是曾经发生过的三四起戏剧化的例子之一,一个病患污染供水引发了七八十起病例。这些都让我夜不能寐。”

在乍得,根除行动的整个方式都令人担忧。卫生工作者仅仅治愈病患的救援方式可能会被颠覆。携带几内亚线虫幼虫的水蚤可以在鱼类体内生存但无法繁殖。它们能在恒温哺乳动物体内繁殖,但能找到的唯一切实可行的对象就是人类,很大程度上是因为我们通过器皿饮水。“狗喝水的方式是用舌头舔水,这会让水蚤逃掉,”Hopkins说。在乍得的沙里河,每逢旱季末期,都是渔业的丰收时节。鱼类的内脏被丢弃在干涸的河床上,进而被狗吞食。

“狗要是吃下了未经烹煮的鱼内脏,”Hopkins说,“鱼类富集的感染性的幼虫,又得以趁机传染给人类。”这就是根除计划本身需要进行的侦查工作。受感染的狗在一年后才会表现出病征,在通常情况下它会被忽视,又会年复一年地感染人类从而显示在卡特中心的数据上。

这就是根除几内亚线虫病的另一难点:与疾病战斗所花费的时间并不按照人类的时间观纪年,而是以疾病固有的生命周期衡量。天花潜伏期为两星期,每隔十四天Hopkins就可以收集资料评估进度。而对于几内亚线虫病,你需要花上一整年才知道确实成功了,或者发现其实有遗漏的病例污染了全城的水源。自从加入该计划后,Hopkins累积的跟几内亚线虫的斗争经验,不过与解决天花所花费的一年时间不相上下。

“我从1980年10月着手这项工作,”他说这份工作占据了他大部分的职业生涯。“我已经没有足够勇气说我们还要继续奋斗前行。”尽管他十分谨慎,还是给了自己一点微小的希望。“我们无法保证,唯有祈祷。也许就是今年,解决掉最后一个病例的12个月后,我们能松口气。”

如果这一天得以到来,Donald Hopkins,这个在人类卫生史的两座丰碑上都占据了重要位置的功臣,终将得以退休了。

(译者按:WHO关于麦地那龙线虫病的最新进展报告)

本文译自 1843magazine,由 Longinus 编辑发布。